小林一鳥

七度の寅

わが干支の寅が七度明の春

初鏡卑弥呼の顔をふと思ふ

白拍子一人一人に厄払ふ

日向ぼこ世は三猿で過されず

俳人の成人式は五十歳

雪女郎男居ぬ間の露天風呂

濡色の羽を自慢の寒鴉

山形惇子

修験の堂

軒水仙咲く道辿り写経場

満更でなき顔見せて焚火守

どんど組みにと若者の帰る村

大とんど修験の堂を轟かす

綿帽子戴く嶺や寒九郎

にらみ鯛骨正月の文楽館

浄瑠璃に人形に泣き初芝居

わが干支の寅が七度明の春

初鏡卑弥呼の顔をふと思ふ

白拍子一人一人に厄払ふ

日向ぼこ世は三猿で過されず

俳人の成人式は五十歳

雪女郎男居ぬ間の露天風呂

濡色の羽を自慢の寒鴉

軒水仙咲く道辿り写経場

満更でなき顔見せて焚火守

どんど組みにと若者の帰る村

大とんど修験の堂を轟かす

綿帽子戴く嶺や寒九郎

にらみ鯛骨正月の文楽館

浄瑠璃に人形に泣き初芝居

国栖笛にかなたの月日奥吉野

梅真白月宮殿の名をもらひ

蕗の薹生命線の上におく

心浮く文に二月と書くだけで

湯屋へ行く下駄の躓く春灯

能舞台ありし二の丸春の雪

雪のごと白き落雁加賀の春

懸想文桐の箪笥のぎいと鳴り

覚えたる御名口上紀元節

行くほどに道の遠のく枯野かな

久保田まり子

句評 この句の「枯野」に芭蕉の、虚子の枯野を思った。現実の枯野が

俳諧の道と重なる。「行くほどに道の遠のく」という措辞にははっと

させられた。深い心の目を持つ作者。 華凜

フロイデと何度も歌ひ年暮るる

有本美砂子

句評 一読、心の中に第九が流れ出す。筆者は昔神戸フロイデ合唱団に

属し、年末には大阪フィルの演奏で第九を歌っていた。「フロイデと

何度も歌ひ」には感服。作者の美しい心から生れた佳句。 華凜

自分史はまだ白きまま冬薔薇

森本昭代

密柑山太平洋は父のごと

山田純子

裸木の残心といふ立ち姿

今城 仂

九十九髪品よくセツト年の暮

柴田ふさよ

船内の何処からとなき遍路鈴

マスコツト揺るる遍路の頭陀袋

御朱印帖だんだん重き遍路行

入り日には片手拝みに徒遍路

夫の遺影胸に続ける遍路行

お遍路のさんや袋に詰めしもの

遍路鈴遠くに聞くはもの悲し

遍路笠同行二人とは安堵

夕遍路門限迄に急がねば

遍路杖足元確と守りくれ

結界の黄泉比良坂より時雨

光る音して薄氷の溶けにけり

海底に沈む都の上に月

胡弓の音風に揺るがず風の盆

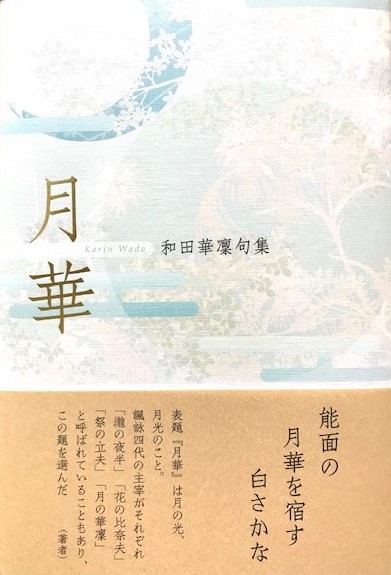

能面の月華を宿す白さかな

父の座は空席のまま花筵

夜を待つやうに置きある蛍籠

花八手島の鬼門はこのあたり

水都けふ月の都となりしかな

役者絵は写楽がよろし梅二月

瀧の上に天へと続く道のあり

しづしづと月下にシテの歩みかな

猪鍋や丹波訛の虚子贔屓

流し雛見送る空に昼の月

こいさんの扇子いとはんより小さし

句集 月華 2022年3月3日初版発行

発行所 ふらんす堂

能面の月華を宿す白さかな

標題『月華』は月の光、月光のこと。

諷詠四代の主宰がそれぞれ「瀧の夜半」「花の比奈夫」「祭の立夫」「月の華凜」と

呼ばれていることもあり、この題を選んだ。 華凜

その一日白紙のままに日記果つ

表紙絵は女暫新暦

波音の果てなき調べ去年今年

元朝の沖の船より明け初むる

寒紅を引きて女流の心ばへ

舞初「富嶽」乃木大将

舞扇広げて淑気おのづから

舞初や八州照す指の先

猿曳に笑ひ転げてふと哀し

嫁ぎ先決りし娘薺打つ

火の山の黒い噴煙神の留守

木下紀子

句評 大いなる自然は神である。十月にあった火の山と呼ばれる阿蘇山の

噴火の様を詠んだ作品。自然は美しく時に恐ろしいもの。

畏敬の心を持ち、自然と対峙する作者の俳人魂を感じた。 華凜

武蔵野の千手の枝の冬木かな

永嶋千恵子

句評 筆者は武蔵野生まれである。この句一読にして「千手の枝の冬木」が

脳裏に現れた。

文人や俳人に愛されてきたこの地を文学的に描写した佳句。 華凜

沖見つつ男と女蜜柑剥く

青山夏実

代々の氏の子として棕櫚を剥ぐ

久保田まり子

老農のどの灯に帰る刈田道

古山丈司

一駅を難なく歩く小春かな

大西芙紗子

牧閉ざす日なりし風は風色に

秋刀魚焼く夕べとなりぬ帰らうか

暖炉の火語部めきて燃ゆるかな

妻が踏み吾が踏む音の落葉道

信心といふは埋火にも似たる

襟巻の人呼返すすべもなし

晩年や仕合せほどの葱植ゑて

御仏の御手に十夜の善の綱

十夜なれ人出も音も途切れなく

天冠の重しと稚児の泣く十夜

経最中稚児のくさめの小さき音

十夜婆また眠くなる講最中

露座仏の錆も冬めくものとして

講果てて夜廻りの声遠くあり

冬瀧の白し初心の真白しと

朴落葉天上高き飛騨の宿

口切の正客にして江戸小紋

ももいろの羊羹うすく切る小春

松浦屏風に恋のうた詠む遊女かな

羽子板市隈取見事成駒屋

翁面外し庵の煤払

浄瑠璃の町の橋より都鳥

道ならぬ道も道なり近松忌

船の名の読めて良夜の船溜

青山夏美

句評 十五夜の客観写生句である。作者はいつもは暗い船溜の船が月光に

照らされ、船の名が鮮明に見え読めたと言う。衒いのない措辞で月夜の

静かな美を表現。これが物の姿を描き、物の命にふれるということ。 華凜

裏通りとは木犀の本通り

今城 仂

句評 子供の頃、裏通りを抜けピアノの教室へ通う時木犀の香が流れて

来た記憶が甦った。裏通りは確かに木犀にとっての「本通り」。見事な

発見に共感の句。 華凜

大花野まつただ中に鐘を聞く

黒田泰子

一粒を一語と思ふ実むらさき

岡本和子

日々変る懸崖菊の真正面

大西芙紗子

秋の暮杣の子家路急ぎけり

立花綾子

四代の年号に生き梅かをる

緒を締めて鼓の音に淑気満つ

人生になきすごろくに有るあがり

床拍手目出度き音や三番叟

年の豆一合枡をこぼれをり

師の在す神戸の除夜の汽笛恋ふ

日記ともなく発句記し去年今年

老いて尚未知の月日の明け初むる

平凡に平凡に生き老の春

吾が齢諾なひ明くる大旦

明日香路の始りここに思草

実石榴のひやりと重き命かな

柚子釜の祇園仕立の小ぶりなる

かづら帯結び目しかと式部の実

烏瓜大和の夕はかく暮れぬ

神の酒澄みをり人の濁酒

数珠玉を振ればさらさら水の音

葛の葉神社 信太の白狐

椿の実うら見の風にはぜしかな

砂時計音なく果てて十三夜

月美し誰のものでもなきゆゑに

松井良子

句評 月がこんなにも美しいのは誰のものでもないからだと言い切る作者。

この句を読んだ時無性に心惹かれた。それは、この句が真理だからであろう。

華凜

白の巫女赤の僧座し観月会

中谷まもる

句評 嵯峨天皇の離宮であった大覚寺の観月の夕べでの一句と思われる。

大沢の池の水面に浮ぶ月、龍頭舟に白装束の巫女と赤の装束の僧が座し

眺める様は平安絵巻そのもの。 華凜

萩の宿名簿に添へし萩の筆

奥田美恵子

葡萄狩棚から下がる中也の詩

前田昌子

手の窪といふ優しさや種を採る

山形惇子

艶やかに舞ひしは母の十三夜

神山喜栄子

小鳥来よ一と日しやべらぬ日の続き

思ひのまま歩きたき日や草紅葉

無人店多き丹波路草紅葉

落葉舞ふばかりここより杣の道

商標は大江の鬼の濁酒

瞑想に入るや名月引き寄せて

生きるとは思ひ出づくり鳥渡る

秋声の真中にありし南宗寺

甘露門潜りて秋の風となる

萩の寺茶禅一味といふ構へ

石庭の箒目正し月を待つ

禅堂の文殊菩薩や秋涼し

をちこちに手を合すもの秋の蝶

禅僧の鋏の音も松手入